投資用太陽光発電システム(パネル・パワコン)の寿命は20年間持つのか?【耐用年数】

公開日:2016/12/13 | | カテゴリ:太陽光発電投資の基礎知識

基本的に10kW以上となる産業用の太陽光発電投資では、FIT制度により発電した電気を電力会社が20年間は買い取ってくれます。

そこで気になってくるのがそもそも太陽光発電設備の寿命は20年間持つのかどうかという点ではないでしょうか?

今回の記事では、太陽光発電は法的にはどのくらい持つと考えられているのか、また、実際にはどのくらいの期間を目処に安定した電力供給が出来るかどうかをパネル・パワコンの双方の観点から見ていきましょう。

目次

太陽光発電システムの法定耐用年数とは

まずは太陽光発電設備が法律で何年くらい利用に耐えれると考えられているのか、見ていきましょう。

太陽光発電設備の法定耐用年数を見ていく前に、「法定耐用年数」の意味を確認しておきたいと思います。

法定耐用年数とは

法定耐用年数を簡単に説明すると、時間の経過によって価値が減っていく減価償却資産がどのくらいの期間、利用に耐えれるのかを法律で定めたものです。そのため、法定耐用年数はその資産が壊れるまでの期間(平均寿命)ということではなく、経済的に価値のある期間だと言えます。

ちなみに「減価償却」とは、減価償却資産を取得するのにかかった費用を使用可能期間の全期間で毎年、必要経費として配分していく手続きのことです。つまり、基本的に減価償却資産を取得した時に費用の全てを一回で減価償却することはできないということですね。

太陽光発電の耐用年数は17年

太陽光発電設備の法定耐用年数については国税庁のホームページでは下記のように説明されています。

風力発電システム及び太陽光発電システムに係る耐用年数は、いずれも減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年が適用されます。

本件資産は、自家発電設備の一つであり、その規模等からみて「機械及び装置」に該当します。

本件設備のように、その設備から生ずる最終製品(電気)を専ら用いて他の最終製品(自動車)が生産される場合には、当該最終製品(電気)に係る設備ではなく、当該他の最終製品(自動車)に係る設備として、その設備の種類の判定を行うこととなります。

したがって、本件設備は、自動車・同附属品製造設備になりますので、日本標準産業分類の業用区分は、小分類(「311 自動車・同附属品製造業」)に該当し、その耐用年数は、耐用年数省令別表第2「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年ではなく、同別表第2「23 輸送用機械器具製造業用設備」の9年を適用することとなります。

つまり、投資用の太陽光発電システムで発電した電力を売電するのみで減価償却を行う場合の太陽光発電設備の法定耐用年数は17年ということになります。

実際の太陽光発電各設備における耐用年数

減価償却を計算する上で重要な経済的な価値としての法定耐用年数が分かったところで、次は実際に太陽光発電設備はどのくらい持つのか、寿命をみていきましょう。

太陽光パネル・モジュールは20~30年が寿命

最近では太陽光パネル(モジュール)の出力保証は25年や30年が多くなってきており、一般的に20~30年は持つと言われています。また、40年以上持つという見解もあるくらいで、耐久性はかなり高いと言えます。

太陽光パネルにはモーターなどのようにずっと可動する部分がないため、壊れにくいという特徴があります。太陽光の熱や、強風や雨、雪などによって少しずつダメージ受けながら劣化が進んでいくということになります。

30年以上稼働している太陽光発電設備

2012年に固定価格買取制度が始まってから投資用の太陽光発電設備が急増したので、投資用に限れば実際に20年間動き続けた実例というのがまだほとんどありません。

法定耐用年数すら迎えていない設備が多い中で、寿命が20年以上あると言われてもピンと来ないかもしれませんね。

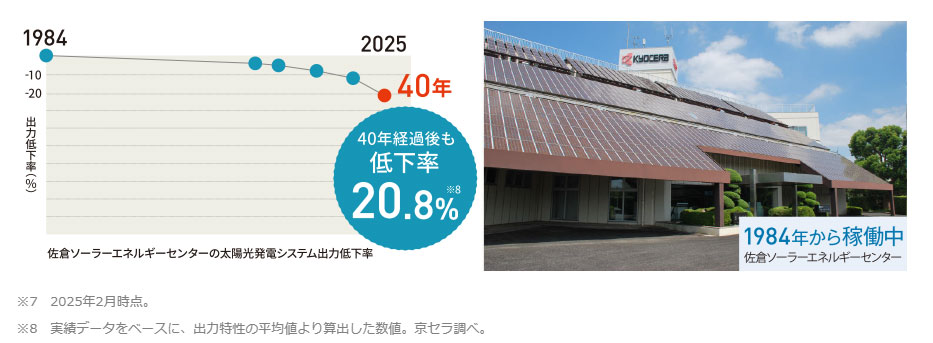

そこで紹介したいのが、京セラが1984年に設置した太陽光発電設備が40年以上経った今でも発電し続けているという実例です。

京セラは定期的に出力を計測しており、設置してから25年目に出力を計測したところ、出力低下率は9.6%だったそうです。現在でも20年で10%ほどの出力低下があると言われているため、記事当時から換算して30年前のパネルということを考えると、かなり優秀な数字だったと言えます。

そこから10年後、設置から40年が経過した2025年でも稼働し続けており、出力低下率は20.8%となっていて、下げ幅も年数によってほとんど変わらず太陽光パネルやモジュールの長期に渡って安定した運用が出来ることにしっかりとした前例があります。

近年の太陽光パネルは40年前よりも性能は上がっていることを考えると、現在稼働している太陽光パネルは40年以上持つ可能性はほぼ必然と言えるでしょう。

パワコンの寿命は10年ぐらい

パワコン(パワーコンディショナー)の寿命は一般的に10~15年とされています。パワコンは電化製品のようなものなので太陽光パネルと比べると寿命は短く、故障も多いです。そのため、20年間売電し続けるのであれば1度はパワコンを交換するにことになります。

パワコンの保証期間は10年となっていることが多いですが、メーカーによっては有償で20年に保証期間を延長することもできます。

保証期間は10年程度が多いので、この期間内であれば、修理や交換を行ってもらえます。

関連記事→太陽光発電所のリパワリングとは

関連記事→太陽光発電所のパワコン交換について

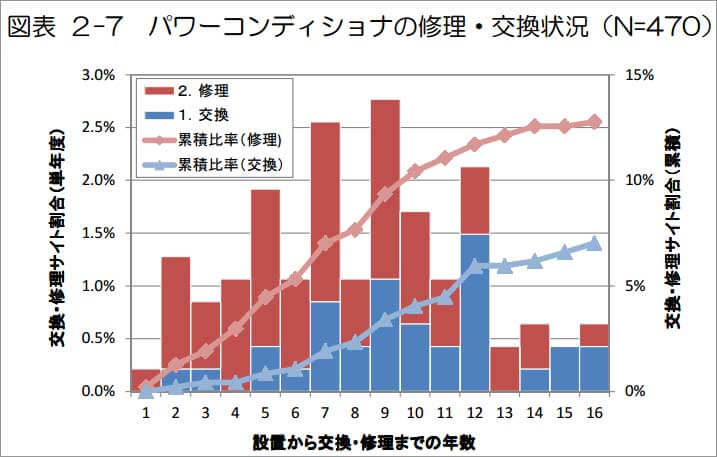

(引用:経済産業省 資源エネルギー庁「太陽光発電フィールドテスト事業に関するガイドライン基礎編(2013 年度版) 」)

資源エネルギー庁の調べでは、パワコンを設置後、修理が最も多くなっているのは9年目で、交換が最も多くなるのは12年目となっています。

パワコンについて詳しくはこちら

太陽光発電でよく耳にするパワーコンディショナー(パワコン)って何?

投資用太陽光システムの寿命を延ばすには?

では、太陽光パネルやモジュール、パワコンなどといった全システムの寿命を延ばすにはどうしたら良いのでしょうか?

まず大前提として太陽光発電はメンテナンスフリーではないので、使用状況が劣悪な環境であると当然劣化も早くなってしまいます。

京セラのように最大限寿命を延ばすためには具体的に以下のポイントに留意しておきましょう。

設置場所や角度を考える

太陽光パネルのセル(発電素子)に汚れや影、傷などがつくとパネルの一部が異常に高温になるホットスポットという現象が起きます。

これが起きてしまうと発電量が低下するだけでなく、パネル全体の発電効率にも影響を与え、パネルの劣化も進み火災の危険性すら出てくるので、ホットスポットが出来ないような設置場所や角度かどうかは非常に重要となります。

電柱などで影が出来るだけでもホットスポットの可能性が高まってしまうので、購入したい投資用の太陽光発電システムがそういう環境にないかは確実にチェックしておきましょう。

定期的に清掃を行う

設置場所は完璧だったとしても、ホットスポットは鳥のフンや落ち葉、ホコリなどによっても引き起こされるので定期的な清掃も行う必要があります。

自分で掃除する場合はパネルを傷つけないように注意する必要がありますが、投資用の太陽光発電システムとなると規模も大きくなりますし、パワコンやモジュール周りの部品を壊してしまう可能性もあるので、出来れば業者に頼んだ方が良いと思います。

清掃は発電量を保つためにも寿命を延ばすためにも一番手っ取り早くそして一番重要な作業のひとつです。

点検やメンテナンスは必ず実施する

清掃などを行っていても部品や電気系統などに異常がないかを確認するのは難しいので、発電量が落ちていないか劣化していないかを発見するためには、専門業者に頼んで点検やメンテナンスを行うことが確実に必要になってきます。

4年に1回程度の点検が目安として推奨されていますが、発電量に異常があればすぐにでも改善しておかないと、結果的に寿命を短くしてしまうことに繋がりかねません。

モニター等で日々の発電量をチェックすることが出来ますが、購入する場所によってはそれも難しい場合があるので、定期的にスケジューリングをして管理していくのがベストと言えるでしょう。

各メーカーも保証に力を入れてきている

10kW未満の住宅用の保証は、モジュールが10年~25年、パワコンなどの周辺機器は10年というのが各メーカーの保証期間となっています。10kW以上50kw未満の産業用の場合、モジュールの保証期間は住宅用と差はありませんが、周辺機器は1年保証のメーカーもあり、設置を検討している方にとっては心配な一面もあるかと思います。

ただ、最近では京セラが機器15年、自然災害15年、出力20年の「トリプル保証」、シャープが15年保証とどちらのサービスも有償にはなりますが、万が一のトラブルの時には安心できる環境が以前よりも確実に整っています。各メーカーがどのような保証をつけているかは見積もりを依頼する施工業者に確認するようにしましょう。

メガ発メンテナンス

パネルメーカー別の保証内容一覧施工会社の保証、アフターサービスも確認しよう!

メーカーとは別に、施工会社が独自に補償をつけている場合もあります。雨漏りなどの施工保証10年、自然災害10年などです。また定期点検やモジュールの清掃など、アフターサービスに力を入れている業者もあります。業者ではどのような保証やアフターサービスを行なっているのか、引き合いの段階で相談しておきましょう。

民間の保険も活用しよう!

火災、落雷、台風など、自然災害は、補償の対象となる範囲がメーカーによって異なります。オリコでは太陽光発電システム総合補償制度として、加盟店向けに『陽光発電システムの設置工事に関する補償』、購入者向けに『台風・火災等の自然災害に対する補償』サービスを提供しています。

また、ほとんどの施工会社は個別に保険会社に加入しています。万が一入っていない場合は、充分な補償が受けられない可能性があるため、問い合わせや見積もりの段階で確認しておくと安心です。

パワコン関連記事

ヒラソルのリパワリングサービスはこちら

太陽光発電所のパワコン交換について

ヒラソル・エナジーのリパワリングってどうなの?

太陽光発電所のリパワリングとは

太陽光発電所のリパワリングに関する『よくある質問』をヒラソル・エナジーさんにご回答いただきました。

保険に関してはこちらもご覧ください

太陽光発電の損害保険と補償を徹底解説【台風・地震はメーカー保証の対象外?!】

ポスト

ポスト